言語聴覚士になるには?仕事内容や給料事情から資格取得まで徹底解説

言語聴覚士の仕事内容や気になる給与事情について、また資格取得の方法について詳しく解説!これから言語聴覚士を目指す人にとって知りたい内容をまとめました。

更新日:2023年04月06日

公開日:2020年10月30日

人の役に立つ仕事のひとつに言語聴覚士があります。

1997年に国家資格と制定された言語聴覚士は比較的新しく、まだ資格取得をしている人は約30,000人と少ない傾向にあります。

そのため、言語聴覚士になるにはどうすればよいか、理学療法士や作業療法士となにが違うのか詳しく説明できる人も少ないと考えられます。

そこで、当コラムでは言語聴覚士の仕事内容や気になる給与事情について、また資格取得の方法についても詳しく解説していきます。

言語聴覚士を目指している方、言語聴覚士について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

言語聴覚士の仕事内容

はじめに、言語聴覚士の仕事内容について解説してきます。言語聴覚士は理学療法士や作業療法士と同じようにリハビリのサポートを行う職種ですが、その内容には大きな違いがあります。

理学療法士は身体のリハビリ、作業療法士は手先の動作のリハビリを主に専門として行いますが、言語聴覚士は病気や障害で「話す」「聞く」「食べる」という動作がうまくできない方に特化した専門サービスを提供しています。

言語聴覚士が担当するのは、脳卒中を患い失語症になった方や言語機能の発達が遅れている子どもや摂食障害を患っている方などさまざまで、患者さんが自分らしい生活を送れるように訓練や指導を行っています。

言語聴覚士が対象とする患者層は子どもから年配まで幅広く、それらに対応するには多くの専門知識が必要になってきます。

同じ障害を患っていても患者さんによって病気や障害の程度、また原因も同じとは限らないため、カウンセリングを通して患者さんごとにどのような訓練や指導を行うべきなのか、しっかりと見極めることが言語聴覚士には求められます。

具体的な対象領域における仕事内容については、以下のようなことが挙げられます。

言語障害

声を出すことや言葉をスムーズに話すことが困難といった言語障害(発声障害)を抱える人に対し、検査や評価・訓練を行い、問題解決や症状の改善を図ります。言語障害のリハビリでは、医師や看護師、その他リハビリ職と連携し、チーム医療として必要に応じた助言や指導、リハビリを実施していきます。

聴覚障害

難聴をはじめとする聴覚障害を抱える人に対し、検査や補聴器・人工内耳の調整などを主に行います。最近では、新生児の新生児聴覚スクリーニングの普及により早期に聴覚障害と診断された乳幼児のリハビリを実施するケースもみられます。

聴覚障害児への対応では、補聴器のフィッティングにより音の認知から物への認知を促したり、ことばや音の気づきに繋がるリハビリを実施したりすることが一般的です。

摂食・嚥下障害

高齢や障害により食べることや飲み込むことが困難な人、また誤嚥を起こす可能性がある人に対し、食べるために必要となる筋力(舌・口唇・頬など)の強化や誤嚥してしまった際に吐き出す訓練を行います。そのほかにも、口腔ケアや摂食時の姿勢の調整、食べ物を細かく切ったりとろみをつけて食べやすくする指導なども、言語聴覚士が担う仕事内容となります。

言語聴覚士を目指すための基礎知識

言語聴覚士を目指すにあたり、次にご紹介していくのは言語聴覚士の役割や働く魅力、活躍できる場所、給料についてです。高齢化社会である日本において、言語聴覚士の役割や活躍には以前にも増して大きな期待が寄せられていますが、実際に勤務先において求められることややりがいにはどのようなことがあるのでしょうか。

それでは、詳しくみていきましょう。

言語聴覚士の役割

赤ちゃんから高齢者まで幅広い患者を対象とする言語聴覚士は、人が生涯幸せに暮らすために必要な「話す・聞く・食べる」ことに対するリハビリを行う専門職です。患者が抱える症状は生まれつきの障害によるものから病気によるもの、事故の後遺症によるもの、また心理的なものなどさまざまですが、これらの症状は見た目からには理解されないことが多く、言語聴覚士はリハビリを通して患者の心に寄り添い、その人らしい暮らしの実現を目指すことが求められます。

また、言語聴覚療法による効果的なケアを実施するためには、チーム医療の一員として多職種と連携することも求められます。

言語聴覚士は高い専門性をもってリハビリを行う専門職ですが、機能回復や改善に向けたサポートは言語聴覚士だけで完結することはありません。

これらの実現には、医師をはじめ看護師や理学療法士、作業療法士、栄養士などとの連携が必要不可欠で、言語聴覚士はチーム医療のなかで患者一人ひとりに合わせたリハビリを行うことが重要な役割となります。

言語聴覚士として働く魅力

言語聴覚士として働く魅力はたくさんありますが、「リハビリを通して相手の状態が良い方向へと進むこと」はなによりも大きなやりがいになります。言語聴覚士が担当する領域のリハビリはなかなかすぐに成果が出ることは少なく、試行錯誤を繰り返しながら機能改善には時間を要することが多くあり、苦しい思いをすることも少なくありません。

しかしだからこそ、リハビリの成果が現われたときの達成感は大きく、患者やその家族にとっての喜びや希望は自身の原動力にもなります。

特に、「話す・聞く」といった人と繋がるうえでコミュニケーションに欠かせないツールが上手く機能しない人にとっては、人生において他者との関わりが断絶されるといっても過言ではありません。

これらに関する症状が良い方向へと向くことは、その人の人生の手助けになっているともいえ、人のために働いているということがモチベーションにも大きく繋がります。

このように、言語聴覚士は患者一人ひとりに寄り添いその人の人生に深く関わる仕事であるため、人のためになるような仕事がしたいと考える人にとっては、大きな魅力となるのではないでしょうか。

言語聴覚士が活躍する場

言語聴覚士が活躍する場は多岐にわたります。多くの言語聴覚士は、病院やリハビリテーションセンターなどの医療施設で働いていることが大半ですが、近年では高齢化に伴い老人保健施設や特別養護老人ホームなどの福祉施設で働いている方も増えています。

年々言語聴覚士人口が増えていることからその働きが認められ、病院でもさまざまな科で言語聴覚士は活躍しており、リハビリテーション科だけでなく神経内科や小児科、耳鼻咽喉科などにおいてもその活躍の場を広げています。

また、発達障害や自閉症などによりうまく社会になじめない子どもに対するケアにも特化している言語聴覚士は、小学校や中学校に設置されている特別支援学級や特別支援学校でも活躍しています。

★言語聴覚士が活躍できる職場をもっと詳しく知りたい方はこちら

言語聴覚士の給料

言語聴覚士の平均年収の相場は約400万円程度で、同じリハビリ職として働く理学療法士や作業療法士とそれほど変わらない収入額となっています。言語聴覚士として働く男女の割合は女性が約80%を占めていますが、一般的な女性会社員の平均年収は約300万円程度であるため、女性が言語聴覚士として働く場合は会社員よりも高い収入を得ることができます。

言語聴覚士の給料は経験年数に応じて年1回の昇給となる場合がほとんどで、同じ勤め先で勤続年数が長くなればなるほど給料もおのずと上がっていきます。

言語聴覚士がもらえる手当の例としては、「資格手当」「住宅手当」などがあり、平均して年2回の賞与があるのが一般的です。

賞与額については勤務先によって違いがみられますが、平均的な賞与額は1回の賞与で30~40万円程度とされており、安定した収入を得られることが魅力です。

言語聴覚士になるには?

言語聴覚士の仕事内容や担う役割、気になる給与事情を知ったところで、次にご紹介するのは「言語聴覚士になる方法」についてです。これから言語聴覚士を目指そうと考えている方は、資格の種類や資格取得のための方法についてぜひ理解を深め、言語聴覚士を目指す道のりとして参考にしてみてください。

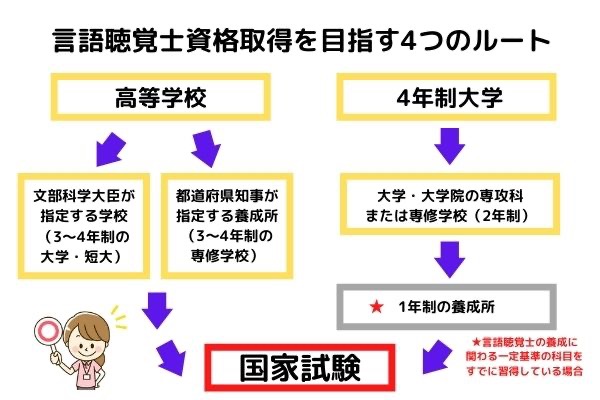

国家資格の取得が必要

言語聴覚士になるには、法律で定められた教育過程を経て国家資格を取得していることが前提となるため、国家資格をもっていなければ言語聴覚士として働くことはできません。そのため、言語聴覚士を目指すには厚生労働大臣指定の養成所もしくは文部科学大臣指定の学校に入学し、国家試験の受験資格を得るための知識や技能を習得する必要があります。

資格取得を目指す4つのルート

言語聴覚士資格の取得を目指すにあたり、選択できるルートは4つあります。 最も一般的な資格取得コース以下の2つです。■高等学校を卒業した後に文部科学大臣が指定する学校または都道府県知事が指定した養成所に3年以上通い卒業する。

■一般の4年制大学を卒業した後に指定された2年制の大学や専修学校を卒業する。

そのほかのルートとして、言語聴覚士についての一定基準の科目を履修している人を対象とした1年制の養成所に通い卒業するという方法もあります。

また、外国で言語聴覚士養成の学校を修了している場合、厚生労働大臣の認定を受けることができれば受験資格を得ることができます。

言語聴覚士に必要な要素は?

言語聴覚士は、話すことや聞くこと、食べることに関する障害や病気のリハビリを専門とする職種であるため、さまざまな人を相手に仕事を進めていきます。そのため、人に関心を持ち問題に対して積極的に関わっていける人や、コミュニケーションを得意とする人は言語聴覚士に向いているといえます。

また、言語聴覚療法をもとに行うリハビリはすぐに結果が出ないことが多くあるため、長い期間を要するなかでコツコツと患者の障害や病気と向き合う努力ができること、患者の心に寄り添い前向きな声掛けができることなども、言語聴覚士にとって必要な要素となります。

国家資格を取得すれば言語聴覚士として働くことは可能ですが、どのような言語聴覚士がより患者にとって助けとなるかを考え、相手の立場になって行動できる人のほうが言語聴覚士の適正があるといえるでしょう。

★言語聴覚士に向いている人とは?目指す前に知っておきたい3つのこと

言語聴覚士の1日の流れ

言語聴覚士の勤務時間は働く施設によって異なりがみられますが、多くは朝から夕方までの勤務となります。言語聴覚士の主な仕事であるリハビリ業務は、決まった時間で行われることが一般的で、急患の対応を行うことはほぼありません。そのため、比較的決まったスケジュールのなかで業務管理を行うことができ、一日の流れを把握しやすい傾向にあります。

また、基本的に日勤のみで夜勤はなく、シフト制となることはあるものの定期的な休みがあるため、働きやすい環境でもあるといえます。

それでは、具体的な仕事の流れとして、施設別における一日のスケジュールを確認してみましょう。

病院勤務の場合

■8:30 ミーティング理学療法士や作業療法士、看護師などを交え、担当する患者さんの状態や今日のスケジュールの確認や伝達事項の共有などを行います。チーム医療の一員として、その他の職種がどのような業務を担うのかを把握することはもちろん、職員間の伝達ややりとりがスムーズに動くように努めます。

■9:00 午前訓練開始

午前の訓練を開始します。言語訓練をはじめ、その日に担当する患者さんの症状に合わせてリハビリプログラムに沿った訓練を行います。

■12:00 食事評価

昼食時間に合わせて患者さんの昼食に付き添い、きちんと食事の飲み込みができているか、食べているものが今の状態に適したものかといった食事評価を行います。また、誤嚥の可能性がある患者さんに対しては、誤って喉にものをつまらせないように注意深く食事介助を行います。

■13:00 休憩

1時間しっかり休憩を取り、午後からの業務に備えます。

■14:00 午後訓練開始 (回診同行)

午前と同様に、午後の訓練を開始します。幼稚園や学校が終わる夕方にかけては、子どもの言語訓練を行うこともあります。基本的には午後以降も訓練のスケジュールで埋まることが大半ですが、医師の回診に同行することもあります。回診同行は患者の状態を把握しプログラム作成や訓練内容に活かすことが目的で、訓練や回診が終了すれば全てカルテに記録をつけます。

■16:00 検査

医師によって実施される嚥下検査や聴力検査では、検査によって映された内視鏡写真や造影写真、周波数などの結果から患者の病状把握に努めます。

■18:00 業務終了

全ての訓練が終了したらカルテの記入漏れがないかを確認し、次回の訓練に向けて計画を立て、業務終了となります。業務終了後に勉強会などの予定があれば、参加することもあります。

療育施設勤務の場合

療育施設とは、こどもの保育・教育と発達支援・治療を合わせた施設のことをいいます。主な施設例として、児童発達支援事業所や医療型障害児入所施設、放課後デイサービスなどが挙げられます。

■8:30 連絡事項の確認と共有

出勤し、保育士や臨床心理士、作業療法士、社会福祉士などを交え、利用者さんの状態の確認や連絡事項の確認、伝達事項の共有などを行います。

■9:00 午前訓練開始

午前中の訓練では、外来患者の訓練や指導を中心に行います。

■12:00 食事評価

昼食時間に合わせて利用者さんの昼食に付き添い、きちんと食事の飲み込みができているか、食べているものが今の状態に適したものかといった食事評価を行います。

■13:00 休憩

1時間しっかり休憩を取り、午後からの業務に備えます。

■14:00 午後訓練開始

午後からは、入所している利用者さんの訓練や指導を行います。子どもとマンツーマンで症状に合わせた訓練や指導を行ったり、小人数制のグループ訓練や指導を行ったりします。

■17:00 業務終了

全ての訓練が終了したら、外来・入所ともに利用者の様子をカルテに記入し、次回の訓練に向けて計画を立てます。訓練時に気になったことなどがあれば夜勤スタッフへ伝達し、業務終了となります。

まとめ

高齢化社会が進んでいることで、老人性難聴や嚥下障害を発症する高齢者も増加傾向にあり、今後言語聴覚士の需要はますます高くなっていくことが予想されます。現状としては言語聴覚士として働く方は少ない傾向にありますが、障害を抱えている方にとってはこの先も必要とされる職種であることに間違いありません。

言語聴覚士の活躍できる場も拡大傾向にあり、多分野における豊富な知識を活かした質の高いサービスの提供が求められています。

言語聴覚士が担う役割はさらに高くなっている今、言語聴覚士を目指す人にとって働く魅力は大きく、社会に貢献できる唯一無二な職種だといえるのではないでしょうか。

最新コラム記事

-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説

-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説

-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介

-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介

-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説

-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説