【退職願の書き方を解説】初めて書く理学療法士のために

退職願の書き方が分からない理学療法士必見!例文があるので分かりやすく、初めてでも安心して作成できます。

更新日:2019年11月14日

公開日:2019年05月29日

退職願は、退職意思を伝える大事な書類です。

そのため、作成には決まり事も多く、充分注意する必要があります。

初めて退職願を書くという理学療法士のために、分かりやすく書き方をご紹介します。

また、書き方に加えて退職願と似ている退職届との違いや、書く時の注意点についてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

理学療法士が出すのはどっち!?退職願と退職届の違いとは

退職願と退職届は何が違うか分かりますか?間違って出してしまうと、思いもよらない事態になってしまうことも。

退職願と退職届ですが、字が似ているので「同じようなもの」と勘違いしている方は意外と多いのではないでしょうか。

しかしながら、書類の持つ意味は同じではありません。

それぞれの書類の違いについてまとめたので、見ていきましょう。

【退職願とは?】

退職願とは、退職の意思があることを伝えるための書類です。

職場と合意のうえで、退職日を決定し退職します。

職場の承認があれば撤回することも可能です。

退職願の提出は、上司に退職意思を伝える際や、伝えた後に手渡しします。

提出は絶対ではないですが、意思の強さや申し出があったことを残す書類として出すこともあります。

【退職届とは?】

退職届とは、「退職します」と宣言している書類です。

書類が受理されたら、即退職となります。

退職届が受理された時点で、撤回することはできません。

基本的には、退職が認められた後に提出します。(会社の規定がある場合もあるので要確認)

理学療法士の仕事は、担当の患者さんを受け持っている場合がほとんどです。

そのため、退職すると宣言し「退職届」を提出したからといって、即辞めるということは現実的ではありません。

と言うのも、後任へ仕事の引継ぎや担当患者さんへの挨拶など、退職が決定してからやらなければならないことが沢山あるからです。

上記のことから、理学療法士が書いて出すのは「退職願」となります。

また、「辞表」というのもテレビなどでよく見かけるのではないでしょうか。

これは、退職時に使用する書類ですが、会社の役員や公務員などが辞める際に使用する物なので、一般的には使いません。

なので、間違って辞表と書いて提出すると、恥ずかしい思いをすることになるので気を付けてくだいさいね。

退職願の書き方とポイントをご紹介!~封筒の書き方

退職願は、基本的には自筆で作成します。けれども、勤務先によっては書式が決まっている場合もあるので、退職願を作成する前には必ず「規定の書式があるのか」の確認が必要です。

決まった書式がある場合は、その書式に沿って必要事項を記入し提出しましょう。

規定の書式が無い場合は、以下を参考に作成してみましょう。

必要な物

退職願の作成に必要な物はつぎの4点です。用紙:白い無地の便箋(罫線入りを使う場合はシンプルな物を選ぶ)

用紙サイズは、B5が一般的ですがA4も可能です。書損じ用に数枚用意しておきましょう。

ペン:黒のボールペンもしくは万年筆(油性・水性はどちらでも可)

ただし、消えるボールペンはインクが消える場合があるので使用しないこと。

判子:シャチハタではない物

封筒:白い無地の封筒(長形4号または長形3号)

書損じ用に数枚用意しておきましょう。

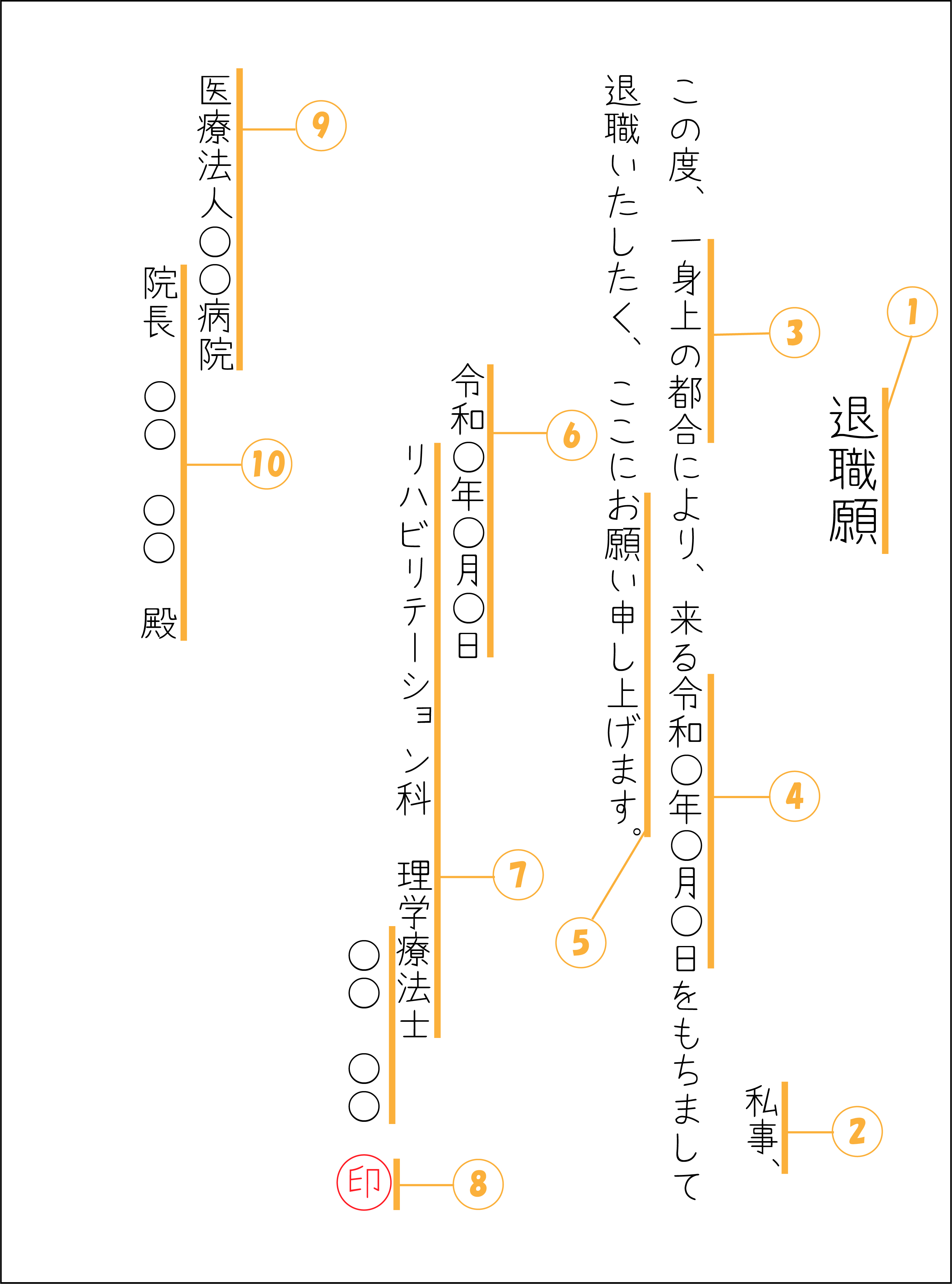

退職願の書き方(例文あり)

作成に必要な物を揃えたら、下の図のように順番に書いてみてください。1)表題 一行目に表題の「退職願」を書きます。

[Point!] 書く位置に注意!便箋の中央より少し上の位置になるように書きましょう。

2)本文の書き出し

本文の書き出しは、「私事(しじ)」と行末に書きましょう。

3)退職理由

本文の2行目には、退職する理由を書きましょう。

ここでは、退職の理由を「一身上の都合」とすることが一般的です。

[Point!] どんな退職理由でも、自己都合退職の場合は一身上の都合となります。

4)退職日

退職したい日付を記しましょう。

上司と話し退職日が決まっている場合は、その日付を書きましょう。

[Point!] 就業規則に従い、また引継ぎの期間なども考慮した日付にすること!

5)本文の書き終わり

本文の書き終わりは、退職を願い出ることだけを書くので「お願い申し上げます」の言葉で締めくくりましょう。

[Point!] 「退職いたします」は退職届の書き終わりの言葉なので、間違わないように注意しましょう!

6)日付

本文より行間を開け、提出する日付を書きます。

[Point!] 表題よりやや上の位置から書き始めましょう。

7)所属部署・氏名

所属している部署や科、また役職があれば役職名を記入します。

その下、もしくは次の行に氏名を書きましょう。

[Point!] 氏名を次の行に書く場合は、所属部署等の文末あたりの位置から書き始めましょう。全体のバランスを見ながら書くことが大切です!

8)押印

氏名の下に押印します。

[Point!] 押印に使用するのは「判子」で、シャチハタは適さないので注意しましょう。

9)病院名・会社名

所属している病院名や法人名を書きましょう。

10)宛名

最高責任者の正式な役職名と氏名を記します。

[Point!] 氏名の最後には敬称の「殿」を付けることを忘れずに!

退職願を作成する際は、乱筆にならないように一文字一文字、丁寧に書くことを心掛けましょう。

また、書き終わったら誤字脱字がないかのチェックをすることもお忘れなく!

退職願が書けたら、その用紙を入れる封筒の準備に移りましょう。

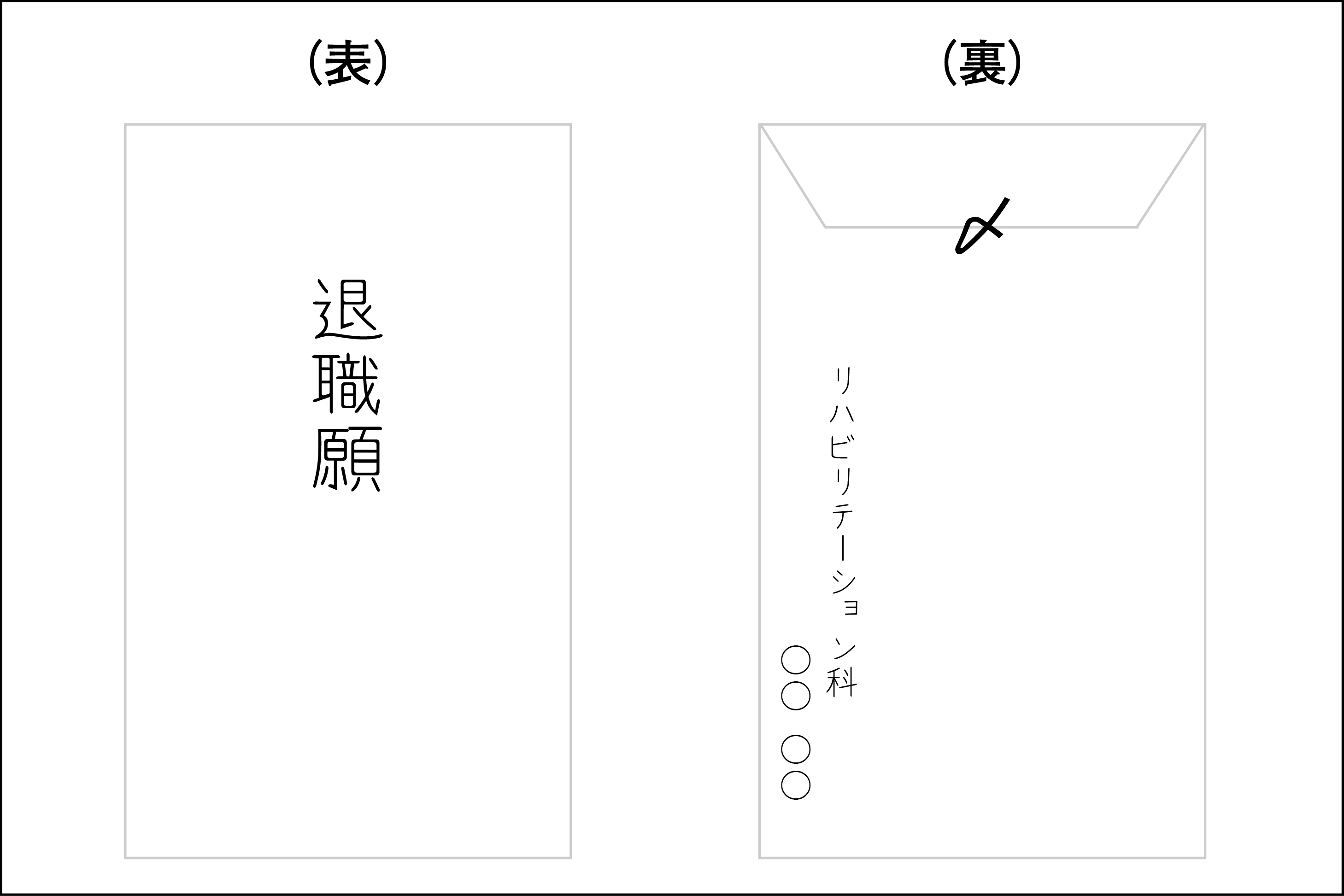

封筒の書き方

封筒は、退職願を渡した時に上司が最初に目にする物です。ですので、退職願と同様に丁寧に作成していきましょう。

まずは、封筒のサイズを確認しましょう。

退職願を書く便箋のサイズによって、必要になる封筒の大きさは違ってきます。

封筒が小さすぎると、せっかく書いた退職願にしわが入ってしまうので、便箋に適した封筒を選ぶことが大切です。

<便箋と封筒のサイズ>

・便箋『B5』→ 封筒『長形4号』

・便箋『A4』→ 封筒『長形3号』

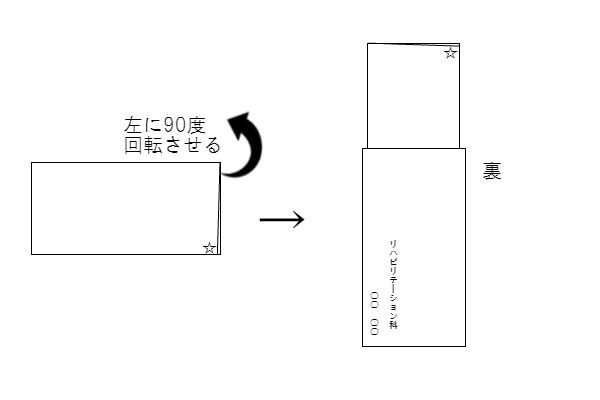

下の図は、封筒の書き方です。

1)表面

封筒の表には、ハッキリとした字で中央に「退職願」と縦に書きます。

[Point!] ペンの色は黒で、あまり字が細くならない太さのものを選びましょう。

2)裏面

裏面の左側、やや下あたりに所属部署と氏名を記入します。

[Point!] 所属部署は右側に、氏名は左側(所属部署よりやや下)に書きましょう。

封筒への記入が終わったら、最後は退職願を封筒に入れたら終了です!

しかし、この封筒に便箋を入れる際に注意しておくべき点があるので次をご覧ください。

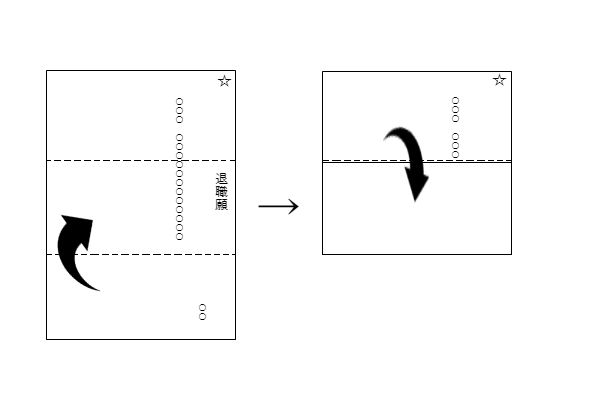

封筒への入れ方

最後の工程は、作成した退職願を封筒に入れる作業です。「封筒に入れるだけなのに、どこに注意するところがあるの?」と思っている方もいるのではないでしょうか。

封筒に便箋を入れる際に、注意していただきたいのは以下の2点です。

<注意点>

・便箋の折り方

・封筒に入れる便箋の向き

下の図を参考にして、便箋を折り封筒に入れましょう。

1)便箋の折り方

便箋の書いている面を上にした状態で、1/3を下から上に向けて折ります。

次に、上から下に向けて1/3折ってください。

この時、便箋の端が中で折れ曲がったり、飛び出したりしないように注意しましょう。

2)封筒への入れ方

封筒は裏面を上にしておきます。

三つ折りにした便箋を左に90°回転させ、その状態で封筒に入れます。

封筒に入れる際は、便箋にしわなどができないように注意して下さい。

便箋を封筒に入れたら、必要に応じて封をしましょう。

封をした場合は、封入口に『〆』の印を書いて完了です。

便箋は、封筒からスムーズに取り出せるように、封筒の幅より少し細く折ることをおすすめします。

理学療法士が退職願を出す前に確認しておきたいこと

退職願が作成できたら、後はタイミングをみて上司に手渡し・・・の前に、確認しておいてほしいことがあります。それは、退職予定の職場での雇用状況です。

雇用には、大きく分けて有期雇用と無期雇用という2つの雇用形態があります。

現在勤務している職場で、「有期雇用で契約しているのか?」「無期雇用で契約しているのか?」によって、退職できる時期が変わってきてしまいます。

それぞれの、退職時期や特徴について見てみましょう。

【有期雇用】

有期雇用とは、契約社員のように半年や1年など働く期間が決まっている雇用契約のことです。

有期雇用で契約している場合、退職は雇用期間の満了日となります。

ですので、期間の途中で退職することは基本的には認められません。

しかし、やむを得ない理由がある場合のみ雇用期間の途中で退職することが可能です。

もし、途中退職によって相手に損害が生じた場合は、損害賠償を請求されることもあります。

【無期雇用】

無期雇用とは、正社員など働く期間が決まっていない雇用契約のことです。

無期雇用で契約している場合、職場と合意のうえで退職することになります。

退職日は、退職の申し出から最短で2週間後。

しかし、職場の就業規則では約1ヵ月前に申し出るよう書かれていることが多いはず。

仕事の引継ぎや円満に退職することなどを考えると、就業規則に沿って早めに申し出することが望ましいでしょう。

【参考】※厚生労働省|知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~

さいごに

退職願は重要な書類ですので、ポイントをおさえて正しく書くことが大切です。また、それと同様に退職願を渡すタイミングも重要となります。

まずは、職場や上司の状況を考慮したうえで、上司に時間を作ってもらいましょう。

そして、落ち着いて話せる時間が出来た際に手渡しすることが理想的です。

忙しいからといって、渡すまでの手順を飛ばして急に提出すると、良くない印象になってしまい退職がスムーズに進まないこともあります。

そうならないためにも、最後まで気を抜かず円満退職できるよう心がけましょう。

関連記事

最新コラム記事

-

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説

社会人から言語聴覚士になるには?間違えやすい疑問も解説

-

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説

言語聴覚士が少ない本当の理由は?STに向いている人も解説

-

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介

【2023年】年作業療法士の合格率は?大学別の合格率も紹介

-

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介

作業療法士の有名な先生は?認定作業療法士の探し方をご紹介

-

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説

理学療法士は何歳まで働ける?長く働くためのポイントを解説

-

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説

理学療法士と作業療法士の給料は?仕事の違いについても解説